| 刘岩生 /文图 |

苦山岗是我乡下老家一个貌不起眼的矮山头。

在我们那一带,农人们的常识是,山在高处,一般长着林子。田在低处,适合播种水稻。在二者之间隆起的坡地相对缓和的小山头,被称为岗。岗头,大多辟为茶园;岗坡,宜于旱地作物如地瓜土豆萝卜黄豆,也可在播种季顺坡注水而成为梯田。苦山岗也如此,半山半田可耕可种,是养人的好地。

可为什么村人祖辈下来叫它苦山岗?没有人考究过。

我只记得,还在我上小学时,苦山岗上满山头种着我们生产队的地瓜。那年月,地瓜加工成地瓜米,可是许多人家全年的主粮。父亲曾是民间弹棉匠人,一年里三分之一时间在外乡从事手艺活。他外出时,家中活计只能靠母亲撑着。入冬,地瓜收获季。放学后和姐姐一起到山上帮母亲,将生产队里当天开挖就地分成到户的地瓜搬弄回家。那时冷。向晚的飕飕冷风里,母子仨可犯了愁:类似我们家工分累积少的,只能在“全劳力”人家挑拣后最迟分到手。

天黑下来,堆在苦山岗地头的两三担地瓜,凭母亲和两孩子,挑运也是难。我们的小肩膀挑一轮回家。和母亲打着“风不动”油灯,过竹林、走田埂、爬山梁,再一个来回往家里挑剩下的地瓜。

“现在的人想不起来,那年头,从土地里讨生活养一家人,有多不容易。”母亲在多年以后这样和我回忆。但我想得起来。祖祖辈辈苦下来,到我的农民父母,要保一家六口全年不饿,还要让孩子们求学读书,不成长为“做粗的劳力”,是多么需要费心费力去筹谋的事情。缺劳力没工分,这短短的一声叹,会压弯农家人的腰。

我们家和这么个山头,仿佛是冥冥之中攀上的缘。而且,一攀就是两代人。

我长到十岁那年,生产队里落实承包责任制,分田地,允许各干各的自由打理土地了。父亲抓到的地块,大多集中在苦山岗上。为了省时省工便于照管,他还把散布于别处的田地份额,和村邻们以多换少调换到了同一山头范围内。由此,苦山岗和它的山脚下,依次有了我们的茶园、旱地和水田。苦山岗,该是土地爷对我们家天生的馈赠。

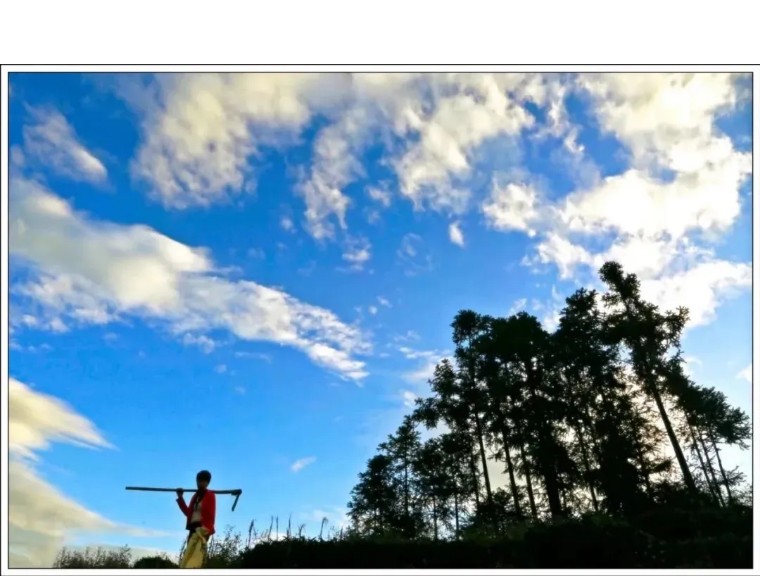

父亲依然是半工半农。但上山更勤了。为赶着弹棉季出外挣收入,他总是挤着钟点上山忙活。苦山岗上,常常起早摸黑的那个身影必定是他。向阳的岗坡地,经过父亲筑埂蓄水,都成了梯田。田埂上,我瘦小的身影也时常屁颠在父亲身后,陪他,或者做帮手。

那是稻谷好收成的秋分时节。周末里我和父亲上山,开镰收割稻谷。黄昏了。风吹稻浪,斜阳泼金。眼底尽是是一派壮阔的灿黄。“秋好看落仓,田地不欺人呐!”父亲抽闲一手叉腰一手抽烟,站在坡头远眺,又喃喃自语地补充一句:这下子,都能吃上白米饭了!

那一幕,定格在此后久长的记忆里。我的农民父亲,终于成了自己领地里自豪的主。此刻,他傲立的姿态,俨然一副帝王检视自己版图的模样。那版图里,每一管从种子出发的稻穗,都凝结着他的心血和汗水。

可以肯定,吃上白米饭曾经是多少务农人家奢侈的心愿。这心愿成真,一定让父亲觉得是壮举了。但怎能够忽略,那背后,是多少次风里来雨里去的犁地深翻、选种育苗、插秧布田、疏渠巡水、薅草追肥;还要多少个朝夕,以虔诚之心祈望老天风调雨顺,虫子不来作害。劳作的百般不易如此五味杂陈,但总有人对此甘之如饴。

对于一个真正在土地上成长的农民孩子而言,一旦亲历了自食其力的辛劳,一般会预埋下两种人生抉择:要么去面对它,不言苦累;要么逃避它,另寻生路。

我不知道,多年后的自己,是一个进取者,还是逃遁者。但我还是离开了苦山岗。

紧接姐姐上大学后,初中毕业的我也考上了师范,而后就业、转行、进城,长久离家。我和姐姐的收入可以帮衬一家时,父亲老了。苦山岗上的褶痕慢慢爬上了他的脸。此后,他放弃了弹棉手工艺活,但从未放弃耕田种地。

行将进城工作的那一个暑假里,我再次和父亲下田薅草追肥。父亲指着旁落的一坵旱田,悻然对我说他憋着的不平事:好端端的一坵良田,硬是让临地你那阿才叔给侵过来,垦翻了护坡,蓄不成水了。真是恼他这样的人!

“随它去吧。你老了,也种不动太多了。”我宽慰父亲:“再说,以后我们家还会谁来打理这田地呢!”

“唉,也是。”父亲淡淡应着,又兀自埋头在稻田间了。我不知道,那一天我和他的对话是在安慰他,还是戳动了他的隐忧和无奈。活到晚年的父亲,世界在他眼里一定变得小而简单。前后左右的农人重复一百次一千次的事情,也是他理所应当的事情。他剩着还没做够的,无非就是苦山岗一个山头上的事,一坵田的事,一株稻的事。

而对于我,那是最后一次真正意义上的挽起裤管踩入田泥,和水稻的叶鞘亲密接触。后来的时间,随着母亲陪护患上糖尿病的父亲常住县城,随着我们离乡、父亲离世,苦山岗的山田被我们一搁就是二十年。

再次回到苦山岗上做它的主人,是在父亲去世的一年后。

母亲从城里回到乡下后,就再不想离开了。我们姐弟安顿母亲养老的新建房就选在苦山岗脚下新辟的一处村建小区里。整整一年时间里,母亲老对着山岗头的方向,不厌其烦念叨父亲、田地以及劳作往事,有时候也忍不住低声啜泣。有一次我看她坐在暮色里,对着一把闲搁已久的锄头发呆。说,这把锄头,你爸起码用过十多年。过去磨得光亮亮的锄板,现在都锈了!

我知道,母亲在心念里,苦着。

这苦,就像田头引流渠里流转的水流,堵不如疏,总要有个方向分了去。在一次次倾听之后,我干脆怂恿年近七旬的她:要不,就到苦山岗上管管老茶园,或者随便种点什么?

我相信这份心思一定和母亲不谋而合了。春天里,我们到山头上认地的那一天,母亲眼里是光亮的。她略显佝偻的背也直了不少。

苦山岗的岗坡上,再没有波光粼粼的梯田。放眼,多半是我家朝天荒芜的旱地。曾经在少时的农活里令我厌弃又望而生畏的马唐草、牛筋草、犁头标、红辣蓼,四下里肆意蔓延,吞没了地块与地块的边界。岗头平展的茶园里,两长排老茶树怯怯地吐着翠芽,枝头啁啾的山雀成为这里的守望者。茶园一头朝向日出的方向,是父亲早年种下的二十多株柳杉。如今,柳杉已然伟岸成长,耸接云天,成了它们脚下三五座坟墓的风水树。那些坟墓里,长眠着我曾经熟稔的同族叔伯长辈。他们,一度躬耕于这一带田地里,在我的视野中面朝黄土背朝天。

我们慢慢说着过去。许多人许多事依然是母亲耳熟能详的。说,村头那叔公,当年狠劲,连个拐角碎地都要垒出来。如今人去了,孩子们在大城市里,可惜成片的地都被草吃了。巷尾那堂叔,人挺好,就是一到山面上,老爱侵别人的分寸地。到如今,都迈不动上山的路了。每次在村头遇见,准要和人家念叨他的地呢。还有邻屋的老伯母,那一回脑梗住院,医生说老人十有八九是到临终了。没想在床上躺了几个月,到春茶采摘季又奇迹般上山了!眼下,都快九十了,还硬朗着身子忍不住上山采茶。那一回雷雨中背一箩茶叶下山,栽到坡下田泥里,还能自己挣扎起来,拍去满身泥水回到家……

“地气养人。农家人只要有一口气,都戒不去山瘾!”母亲这么感慨。山头上,我看到她的面容舒展开来。

山瘾是什么?母亲和我都难说个透准。但这些年来,确有这么一种无形无具的瘾濡染到了我身上来。

六年间,我和母亲的分工通常是:她提示节气物候,指划用地范围、作物种类,并备种备肥,日常浇水;我则在每个周末如时回归乡间,负责抡锄头,下体力。我们将荒地全部利用。多年生的耐寒作物是首选。母亲形容的“有得吃”的芦柑、橙子、桃、车厘子,“没得吃但有花看”的山茶花、紫叶李,我们都种。我还留了三分地一年四季间歇轮作,保障餐桌上新鲜的蔬菜瓜豆、玉米红薯。比起地道庄稼人,也许我收获的果实少。但地里长了作物,就像一栋空置多年的房子,终于可以住人了。看着,就快活。

我们还将苦山岗上老了几十年的茶树修剪平整。到清明谷雨时,一叶一叶采摘。交由母亲用她纯手工的传统,杀青、揉捻、炒干。我每年都喝这样的野茶,直喝到苦山岗清新的泥土气息沾润到我的肺叶里,也冲淡我中年况味中夹杂的种种苦和涩。

至于我爱吃的晚熟葡萄,那实在是难种难管,可望不可及。好在我嘴馋的时候,在地头招呼一声,山弯半坡处的葡萄园里,就有堂哥明灯和月英夫妇送来一大串又一大串。那一天,他们又递送葡萄时,亲切地朝我憨笑:只管认着苦山岗的,多吃!这些年村前村后种的葡萄,就数这苦山岗水土里种出来的甜。

多年间和明灯哥隔垄而作,一起抽烟,一起聊天,一起分享。如今他和我亦兄亦友,都有知根知底的贴己。那阵子,他差点没在中年丧子的悲痛中被击垮。“但日子总得继续,田山总得挺了腰杆去种。”到如今,夫妻俩和我攀谈,轻描淡说曾经迈过的那道坎。这些年来,他们家的地块从没有一时半刻撂荒过。我也偶尔钻到他们的葡萄园,打探夫妇俩如何一路土法摸索,改良,还披星戴月为葡萄园除虫灌水、覆膜加温,直到终于满园子硕果累累。如今,他作为十几亩葡萄专业户的身家,要比城里讨生活的我殷实得多。你说,这葡萄园里的甜,是否可以弥合去一部分命定里多舛的苦?

有些日子,我什么都不做,一屁股坐定在岗头的石头上抽烟,发愣。有时候偌大山头就我一个人,抬头看漫天云涌,开开合合,又空又满。低头看蚂蚁,揶揄我这些童年时代的小伙伴,几十年来做的就那么个事:认路,搬家。还有些时候,我和山头上偶有荷锄过往的熟人招呼、攀谈、认旧。苦山岗,真是一处记忆的宝藏。在时空望不到边的苍茫里,一头是从村人记忆里钩沉出来的人和事,一头是津津有味反刍的我。我常常庆幸,得遇一座山,让我找到了时间的音讯。

还有一天,我遇到两个比我大一辈份年长两轮不止的村邻老者从面前经过。他们拿着罗盘,四下转悠比比划划,说是在有生的日子抓紧上山为自己找一块吉地。我很好奇:“找到了,谁都可以做墓吗?”“当然可以,哪里的土收哪里的人。这一带山骨,老凤阳人,都有份头呢!”他们这么回答我。

我现在明白了。母亲口中提起的“山瘾”,原来牵缠于心脉,是山的子民视死如归视生也如归的底气。我很满意,兜兜转转大半辈子,在自己时间精力被透支过的岁份上,我再也不愿意过多耗费在纷繁他乡,去认别人的地盘。

远方看不到尽头。但苦山岗,就等在那里。

写于2022年4月 · 谷雨季

来源:北山行者

编辑:陈娥